太古の海が教えてくれる―庄内平野と高館山の壮大な物語

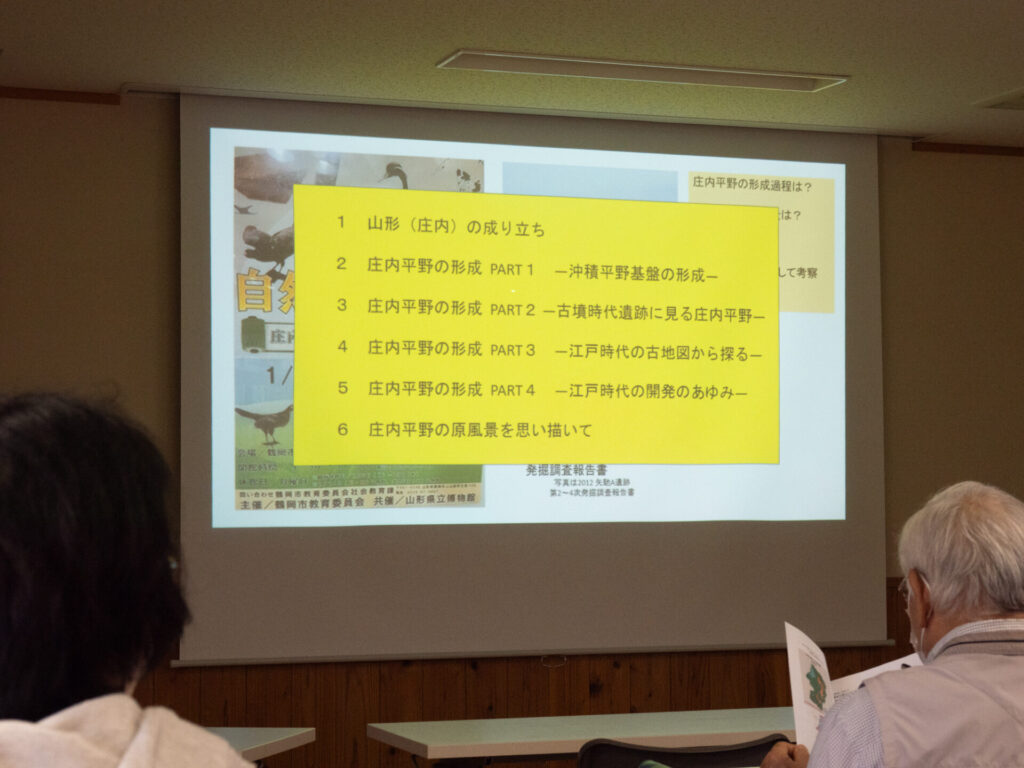

2025年10月1日、鶴岡市自然学習交流館ほとりあで大山文化財を愛する会の定例講座が開催され、30名の参加者がともに学びました。富樫均先生から庄内平野の成り立ちについて判りやすくお話いただき、特に山形庄内の成り立ちと高館山の地質には興味深いものがありました。

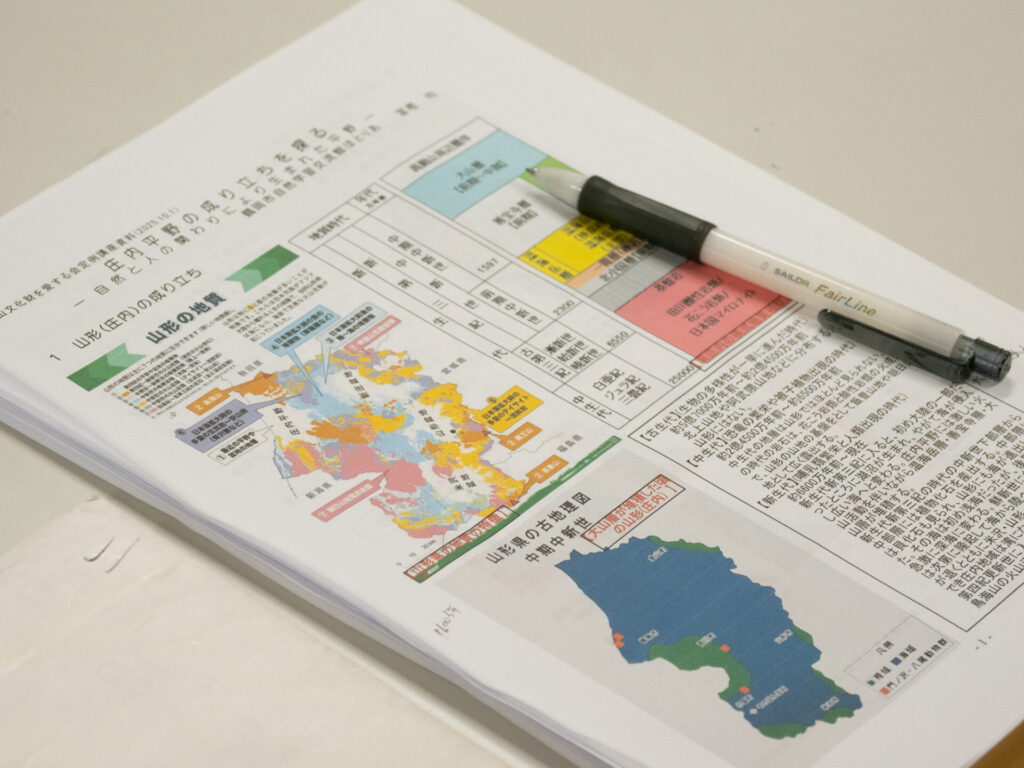

山形の地質は主に7つに区分され、特に中新世の地層が多いことが特徴です。これらは日本列島がアジア大陸から離れる時期の地層で、当時の山形県は海底で活発な火山活動が起こっていたそうです。高館山周辺には温海岳層、善宝寺層、大山層が堆積しており、約2300万年前から激しい火山活動を伴いながら形成されました。植物化石や貝化石も産出され、海が初め浅海だったものが後期には急激に深海へ変わっていった様子が読み取れるとのことでした。

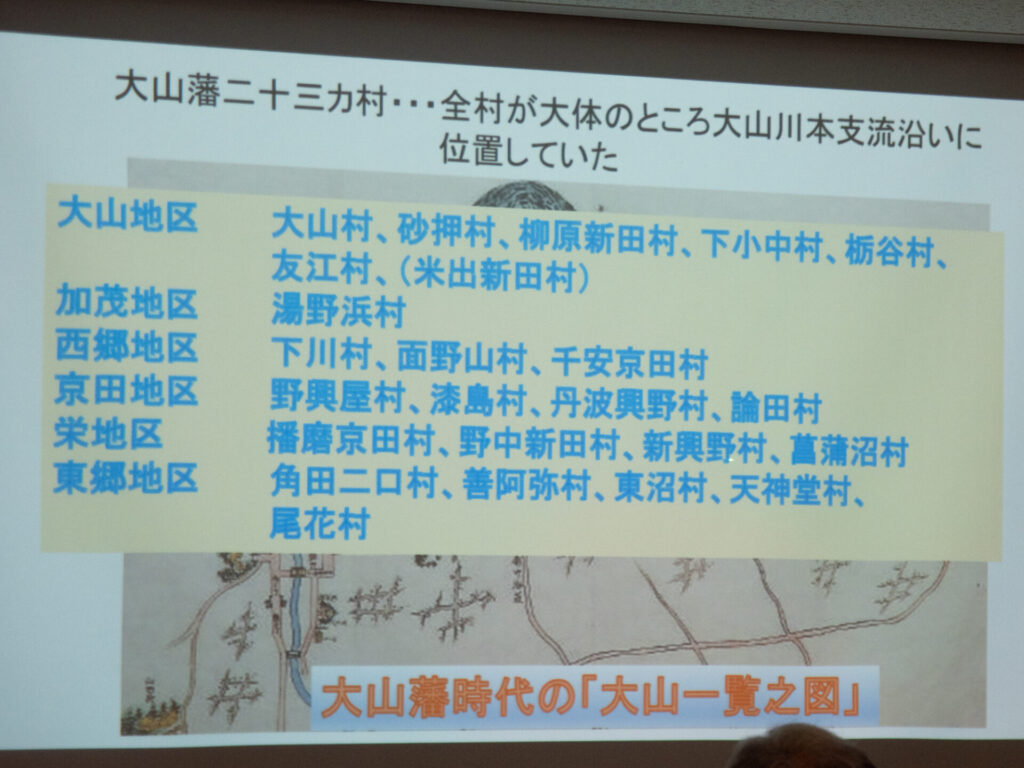

約1万年前からの完新世には、縄文海進によって海が運んだ土砂が庄内平野の基礎を作りました。古墳時代の遺跡分布からは、人々が河川の氾濫リスクと向き合いながら微高地に集落を形成していた様子が見えてきます。江戸時代の古地図には平野全体に広がる低湿地やハンノキ林が記され、ヨシやマコモといった湿性植物が人々の生活に深く関わっていました。

講師を務められた富樫均先生は新潟大学で地質学を専攻され、鶴岡市立大山小学校の校長を務めた後、鶴岡市自然学習交流館ほとりあの館長を9年間歴任されている地質学の専門家です。太古の海から現在の美田へと続く壮大な時間の流れを実感できる貴重な講座でした。

コメント