江戸時代に他家へ嫁いだ酒井家の姫君たち~定例講座で明かされた知られざる姫君たちの物語

2025年8月6日、大山コミュニティセンターで開催された大山文化財を愛する会の第3回定例講座「他家に嫁した酒井家の姫君たち」には40名の参加者が集まりました。致道博物館学芸部長の佐藤淳氏による講演では、出羽庄内藩主酒井家から他家に嫁いだ姫君たちの知られざる人生が明らかにされました。

江戸時代の姫君たちは、家と家をつなぐ重要な役割を担っていました。特に注目すべきは、忠勝の娘である伊予姫が越後新発田藩の溝口信濃守重雄に嫁いだという史実です。この婚姻は、9月24日に予定されている新発田への現地研修Ⅱと深く関連しており、参加者の期待も高まっています。

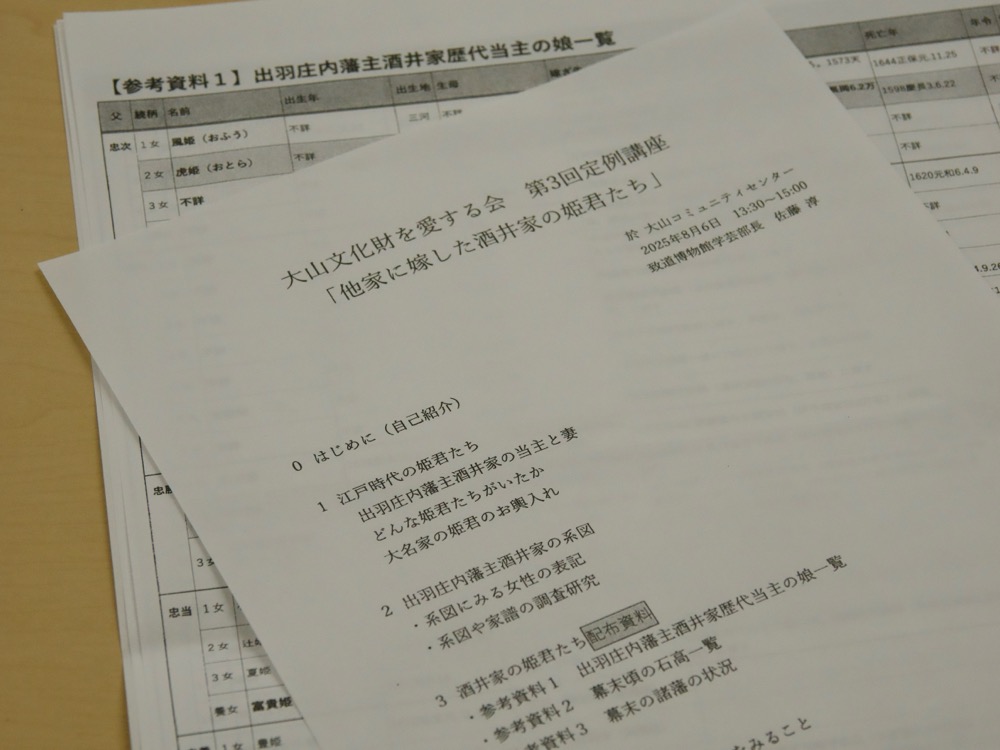

講座では、酒井家初代忠次から15代忠篤まの姫君たちの足跡が詳しく紹介されました。参勤交代制度の確立前後で姫君たちの生活も大きく変化し、初代忠次から3代忠勝までは領地の城内に居住していましたが、寛永12年(1635年)に参勤交代が制度化されると、4代忠当から11代忠発までは江戸の藩邸内での生活を余儀なくされました。

興味深いのは、当時の大名の妻について荻生が8代将軍吉宗に献上した『政談』に記された描写です。「大名の妻ほどもなき者はなし」として、女性の第一の業とされる裁縫もできず、三味線や踊りを慰めとし、夜は眠れず昼は遅くまで寝ているという実情が記されています。

しかし、姫君たちの記録や道具類の多くは現存していません。江戸で実際に使用されたことによる劣化や破損、火災による焼失、さらには幕府崩壊後の「売り立て」による処分などが原因とされています。系図においても、娘であっても名前の記載がないことが多く、結婚相手がかろうじて記載されている程度でした。

酒井家の姫君たちの中でも、忠次の娘である虎姫は長岡藩牧野家に、忠勝の娘である伊予姫は新発田藩溝口家に、忠器の娘は村上藩主内藤家にそれぞれ嫁いでいます。これらの婚姻は単なる結婚ではなく、徳川家を頂点とする大名家のネットワーク構築という重要な政治的意味を持っていました。

今回の講座は、地域の歴史を知り、その広がりを理解する貴重な機会となりました。参加者からは「姫君たちの実際の生活が具体的に分かって興味深かった」「9月の新発田研修がより楽しみになった」といった感想が聞かれ、歴史への関心の高さがうかがえました。

コメント