古代出羽国の謎を解く、春山進氏が蝦夷~大山柵や移住の歴史を語る

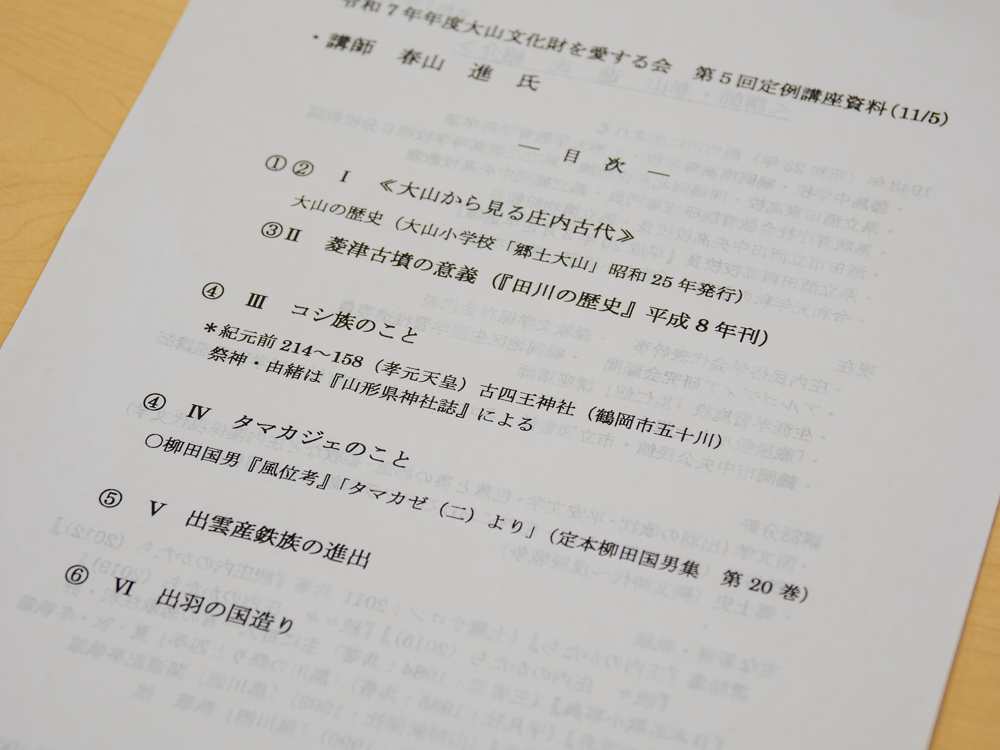

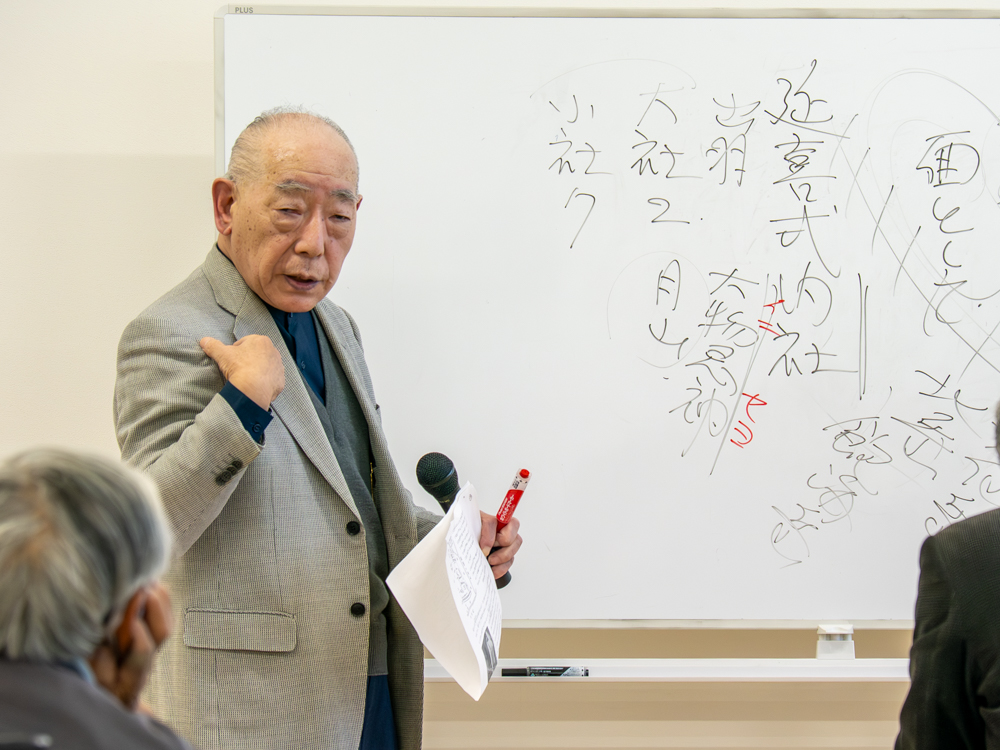

令和7年度大山文化財を愛する会の第5回定例講座が11月5日に開催され、36名が参加しました。講師は県立博物館館長や県立高校校長を歴任し、現在は庄内民俗学会代表幹事として活躍する春山進氏です。

「大山から見る庄内古代」と題された今回の講座では、私たちが暮らす大山地域に古代からどのような人々が住み、どのように文化が形成されていったのかが、丁寧に語られました。

まず春山氏は、昭和25年に発行された大山小学校の「郷土大山」を紹介しながら、この地域の古い歴史に触れました。太平山のふもとや菱津の丘陵地帯からは石器が発見されており、縄文時代から人々が暮らしていたことが分かります。やがて大和民族が進出し、もともと住んでいた蝦夷の人々と共に文化を開いていったという説明には、この土地の成り立ちの深さを実感しました。

講座で最も印象的だったのが、菱津古墳についての解説です。明治43年に発見されたこの石棺は、現在大山公民館に保管されていますが、凝灰岩を加工した長持形で全長1.7メートルもあります。春山氏によれば、庄内地方で唯一の例であり、6世紀前後のものと推定されるそうです。長持形石棺は畿内や北陸南部に多く見られることから、当時の大山が中央の文化圏と深く結びついていたことが窺えます。菱津古墳に葬られたのは、大山の柵の中心となった身分の高い人物だったのではないかという推測には、古代のこの地域の重要性を改めて認識させられました。

次に春山氏は、鶴岡市五十川の古四王神社について語りました。孝元天皇の時代、四道将軍の大彦命が北陸道を進軍中に五十川に漂着し、村人に農耕や製塩の技術を授えたという伝承があります。古四王神社は東北地方に多く分布しており、越の国からの移民とともに神が北上したと考えられています。春山氏は柳田国男の「風位考」も引用しながら、西北の方角を恐れた古代人の心性についても触れ、古四王神社が北向きに建てられている意味を説明されました。

さらに興味深かったのが、出雲系の神々についての話です。相尾神社や湯田川の由豆佐売神社には、事代主命や溝咋姫命といった出雲系の神が祀られています。春山氏は「大穴牟遅」という名が「偉大な鉱穴の貴人」を意味し、鉄を貴人と見立てた尊称であることを指摘しました。出雲が砂鉄の産地として鉄製の農耕器具や武器を製造し、それが国作りの基盤となったという説明には、古代産業と神話の繋がりを感じました。

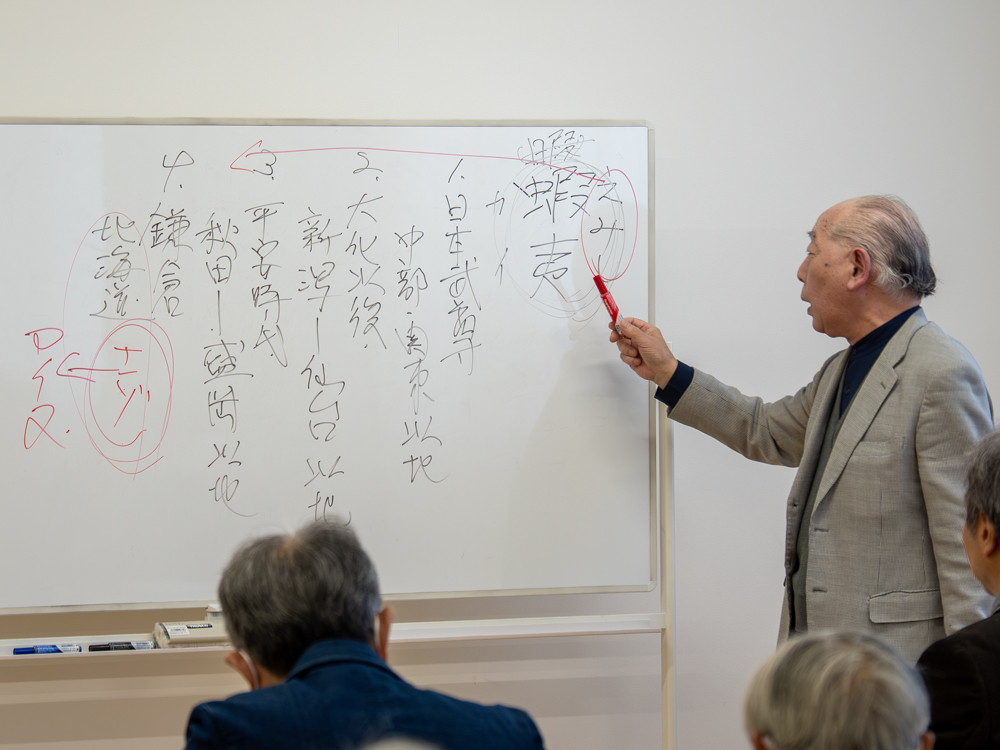

講座の後半では、和銅年間以降に始まる組織的な移住政策について学びました。続日本紀の記録によれば、越前、越後、上野、信濃などから100~200戸単位で人々が出羽柵に移されたそうです。気比神社や白鬚神社など、この時期に故郷の神を勧請した神社が今も残っており、大規模な移住の痕跡を今に伝えています。山田や矢馳といった地名も、近江からの移住者が故郷を偲んでつけたものという話には、遠い昔の人々の思いが伝わってきました。

春山氏の講演は、考古学的な遺物、神社の由緒、古文献の記録を組み合わせながら、まだまだ確証の得られていない部分も多々在りながも、大山が古代出羽国成立の重要な拠点であったこと物語るものでした。身近な神社や地名に込められた歴史の重みを知り、私たちの足元に広がる古代のロマンを感じることができた充実した講座となりました。

コメント