戦後80年の重要な節目に開催された定例講座で地域の戦争体験を学ぶ

2025年7月9日、大山コミュニティセンターにて「大山文化財を愛する会」による定例講座が開催され、41名の参加者が集まりました。今回のテーマは「戦後80年を考える~戦争と大山~」で、地域史研究者の升川繁敏先生が講師を務めました。

講座では、大山町が戦争へと向かうプロセスを『大山町史』の年表と当時の豊富な写真等の資料を基に詳しく解説されました。1907年の在郷軍人会大山分会発足から始まり、1938年の国民精神総動員、1941年の太平洋戦争開始、そして1945年の敗戦まで、地域がどのように戦時体制に組み込まれていったかが時系列で紹介されました。

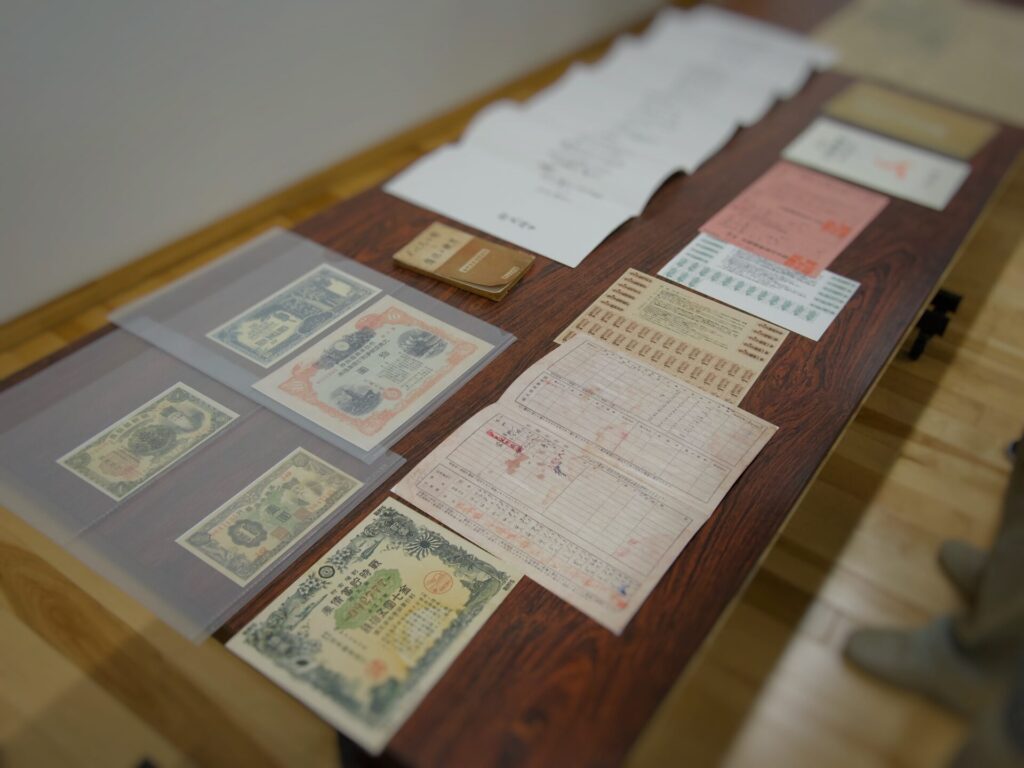

特に印象的だったのは、戦争が地域社会に与えた具体的な影響についての説明でした。米の強制供出制度、軍馬育成組合の結成、満州農業移民計画(終戦で白紙化)、そして大山機業が鶴岡航空大山製作所として軍需生産に転換された経緯など、大山町民の日常生活が戦争によっていかに変化したかが詳細に語られました。

また、情報統制から始まり、隣組制度による地域監視、教育による戦争協力人材の育成まで、戦争する国になるための社会システムがどのように構築されたかについても深堀して解説されました。金属回収や配給制度の実施状況も具体的なデータとともに示され、戦時下の厳しい生活実態の反面、財閥が配当を得ていた実態も浮き彫りになりました。

講座の最後には、戦争にいたる道がどのように作られるか、戦争を防ぐために何が必要か、平和な社会形成のために必要なことは何かという3つの視点から、現代への教訓が提示されました。参加者からは「地域の具体的な戦争体験を通して、平和の大切さを改めて実感した」との感想が聞かれ、戦後80年の節目にふさわしい有意義な学習機会となりました。